第十届杏花文化节现场,众多游客在交通学院科技创新作品展区前流连忘返,沉浸式感受科技赋能交通带来的震撼魅力,见证智慧引领未来的创新力量。

下面,让我们一同走进交通学院 “科技赋能交通,智慧引领未来” 科技创新作品展,近距离欣赏这些凝聚智慧的科创展品吧~

道路桥梁与渡河工程

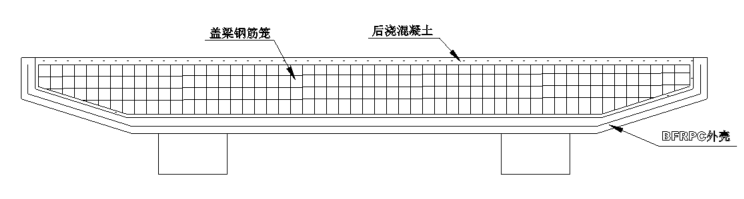

半预制玄武岩纤维活性粉末混凝土外壳叠合盖梁

当前社会对桥梁施工成本把控与安全性要求日益提高,传统盖梁施工技术存在缺陷,如全预制和分段预制对机械要求高,存在拼接渗水、滑移隐患,全现浇则工期长、成本高等问题。本项目研发的半预制叠合梁,融合预制与现浇优势,可降低施工难度、加快进度、提升安全性,解决拼接病害。BFRPC模壳提升盖梁承载与耐久性,减少养护成本,该研究成果为行业发展提供理论与技术支撑,应用前景广阔。

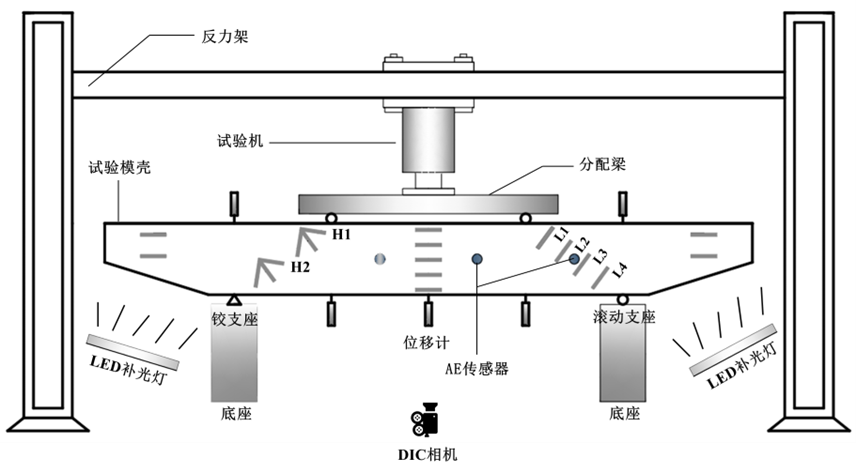

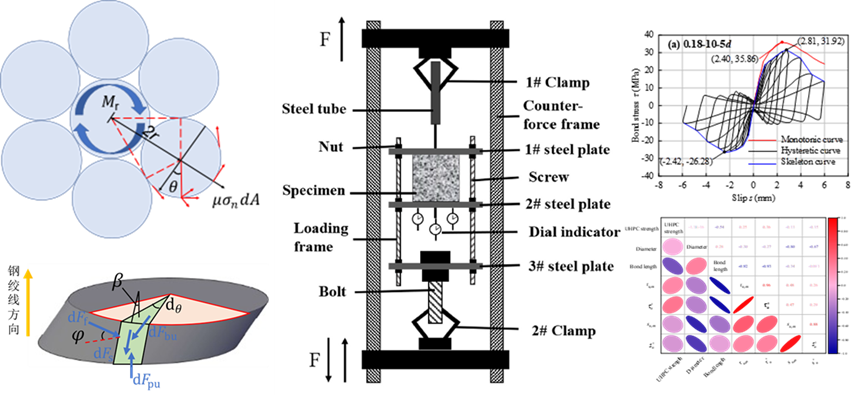

预应力锚索

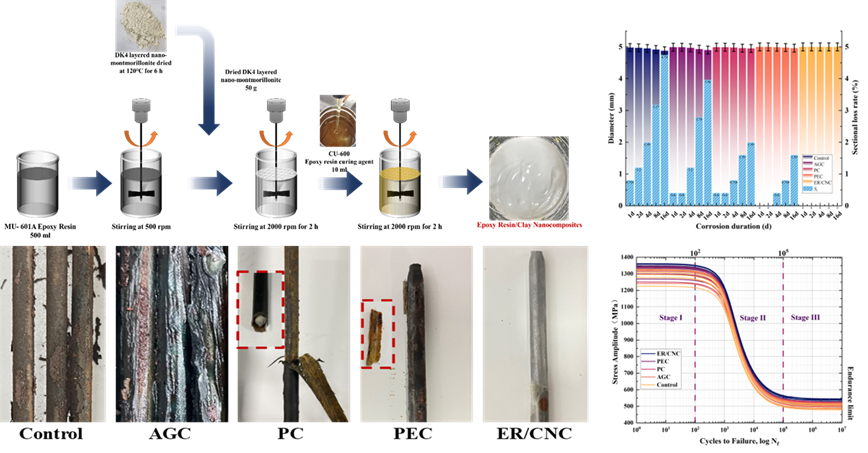

地震作用下锚杆框架整体易刚体位移、局部剪断,预应力锚索存在拉断、外锚头脱落等问题,锚索锈蚀也易致锚固体失效。围绕“高强度、高韧性、耐腐蚀”,开展粘结滑移与防腐设计研究。选用高性能注浆材料、改善涂料提升耐腐蚀能力;采用玄武岩纤维活性粉末混凝土增强锚固性能,粘结强度提高超10%;改性环氧树脂提升耐腐蚀性能,预应力锚索索体应力腐蚀试验时间均超150h 。

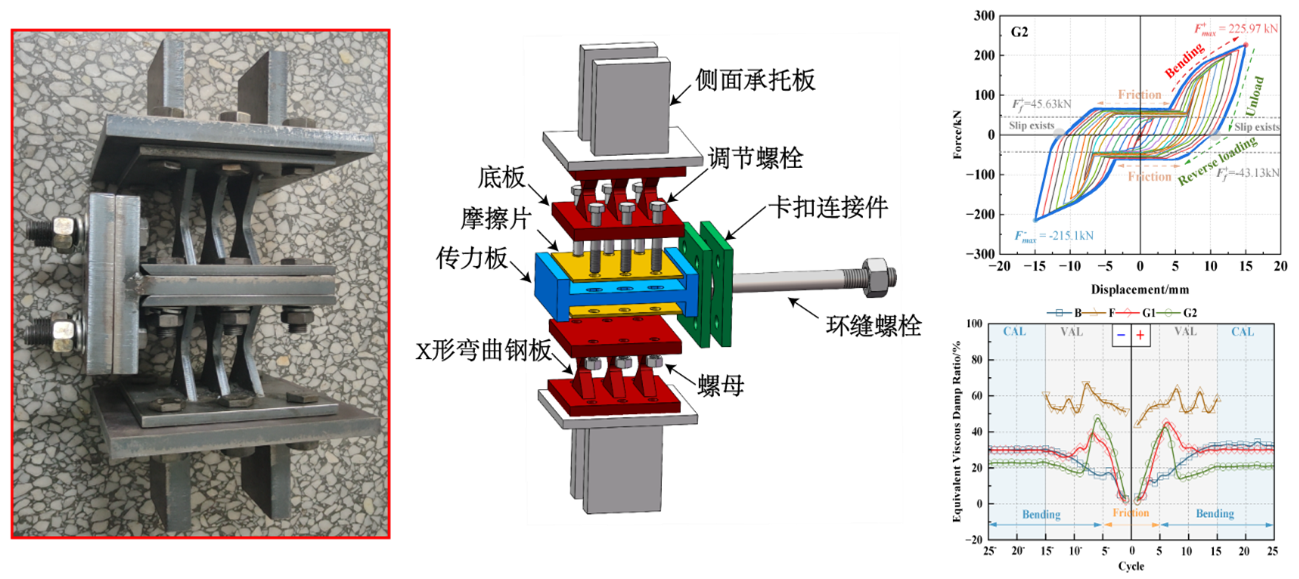

装配式箱形涵洞

地震时隧道衬砌易裂损,为此研发面向灾致裂损抑制的隧道韧性提升装置,安装于减震缝处,通过摩擦与弯曲单元分阶段耗能,且全预制装配式设计便于灾后更换,提升隧道抗灾与恢复能力。预制装配式箱涵克服现浇劣势,本课题依托项目设计四种涵洞结构,经多种研究形成通用图与施工指南,可有效降低涵洞结构全寿命周期成本,有利于公路建设的工业化、集约化。

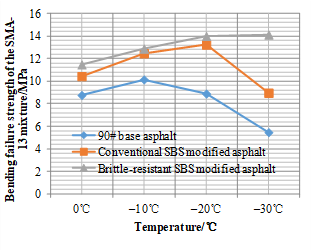

寒区专用沥青混合料设计技术

沥青脆化致使寒冷地区沥青路面病害多发。研究团队从沥青结合料脆化温度、沥青胶浆结构沥青特性入手,开发湿法 - 干法联动的SBS改性沥青制备工艺,及矿粉填料科学应用策略。研制的高性能沥青混合料耐脆性能佳,零下30℃不脆化,极限弯拉应变大幅提升。该技术可提升北方寒冷地区路面服役水平、降低养护费用,推动交通事业高质量发展。

交通工程

多源交通信息采集系统

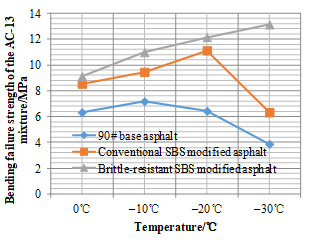

利用高清摄像机结合DSP嵌入式开发技术,研制开发了“混合交通视频检测智能设备” ,并构建混合交通信息采集与处理平台体系。

多目标跟踪算法实例

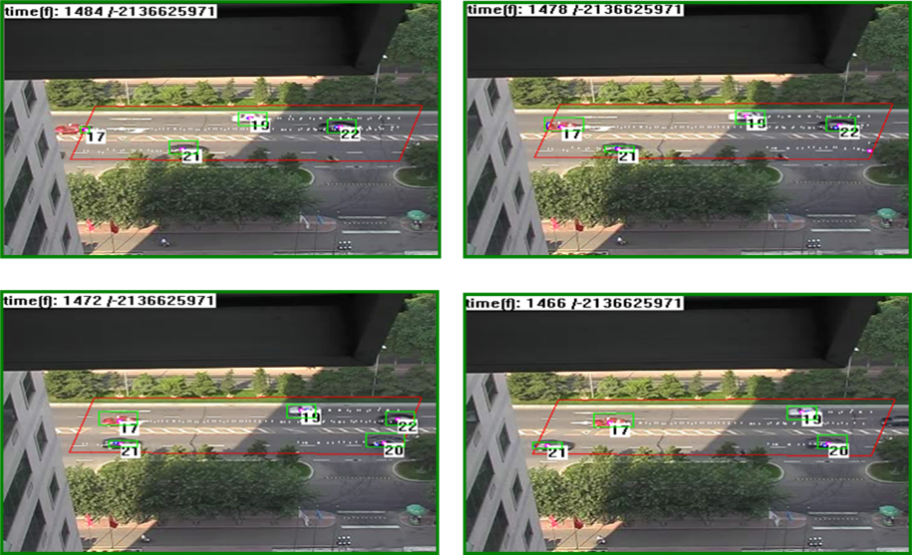

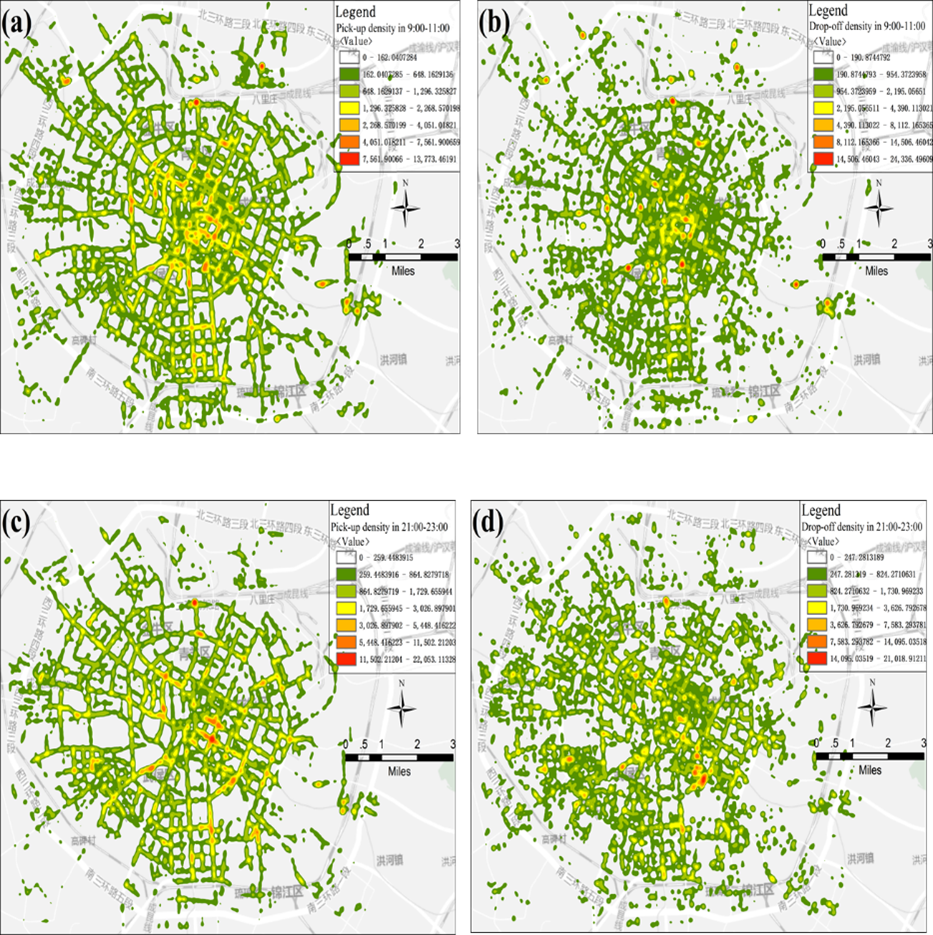

交通流预测

交通状态判别

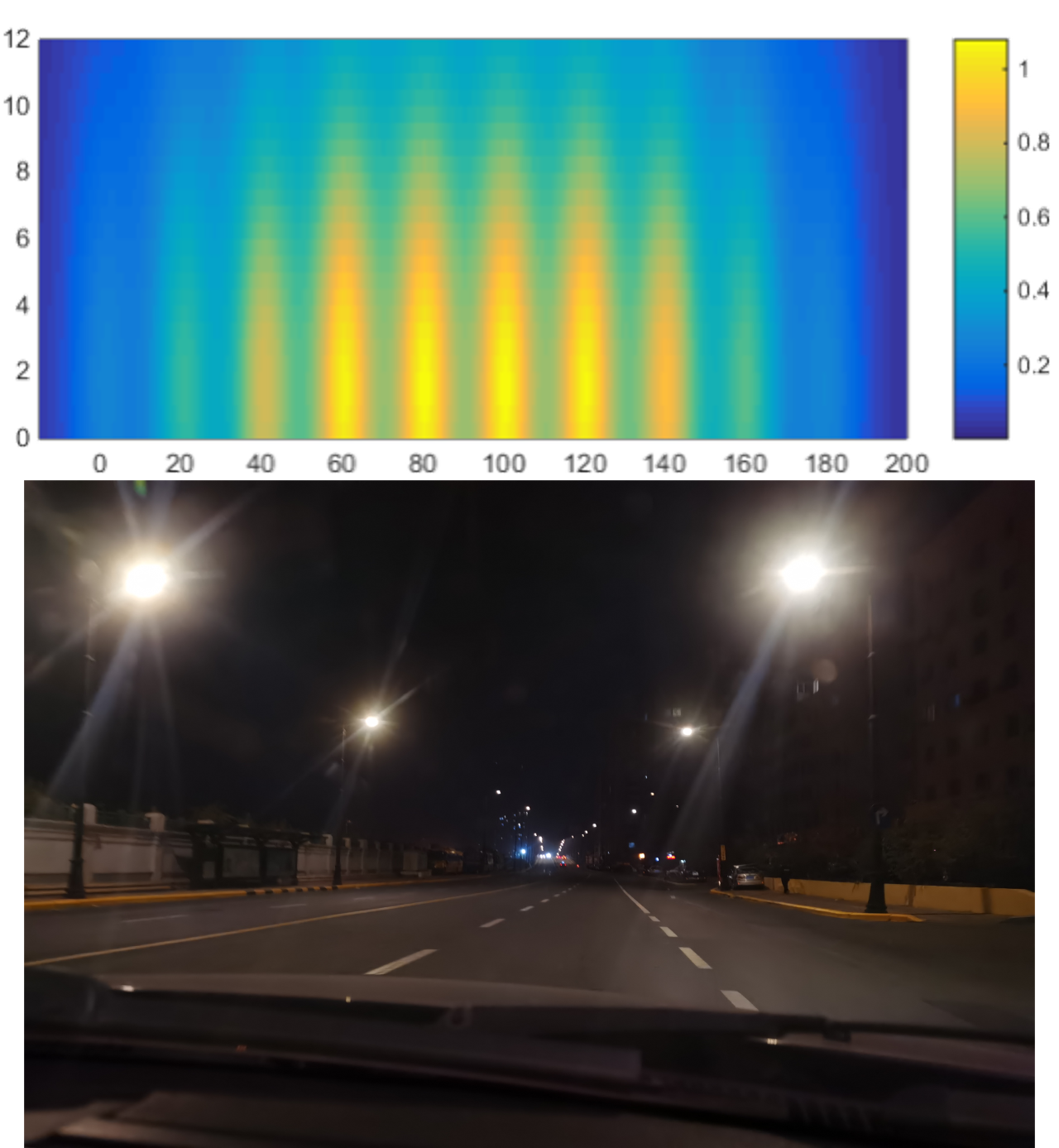

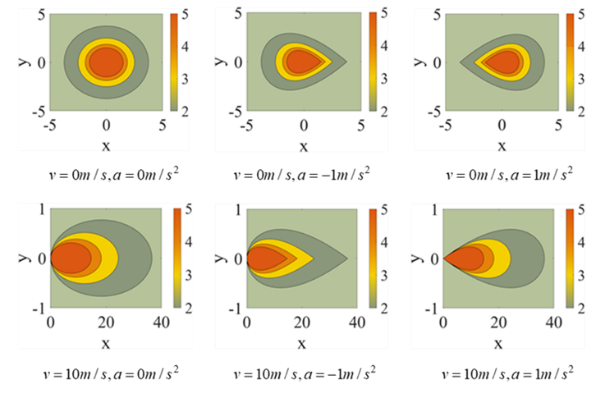

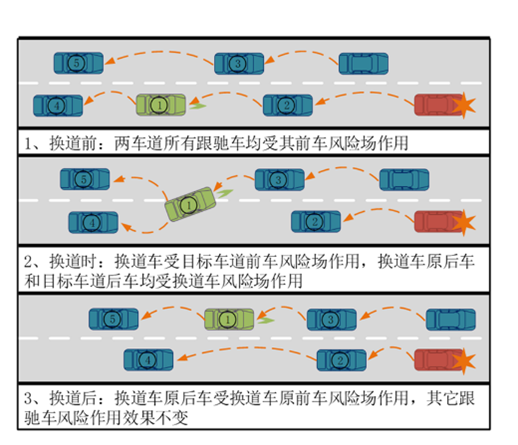

行车风险场分布形态

分析车辆间风险传播机理,提出通过动态贝叶斯网络风险传播模型构建基于风险场的风险指标的想法,首先构建风险场模型,再通过贝叶斯网络的正向推理过程计算风险指标。

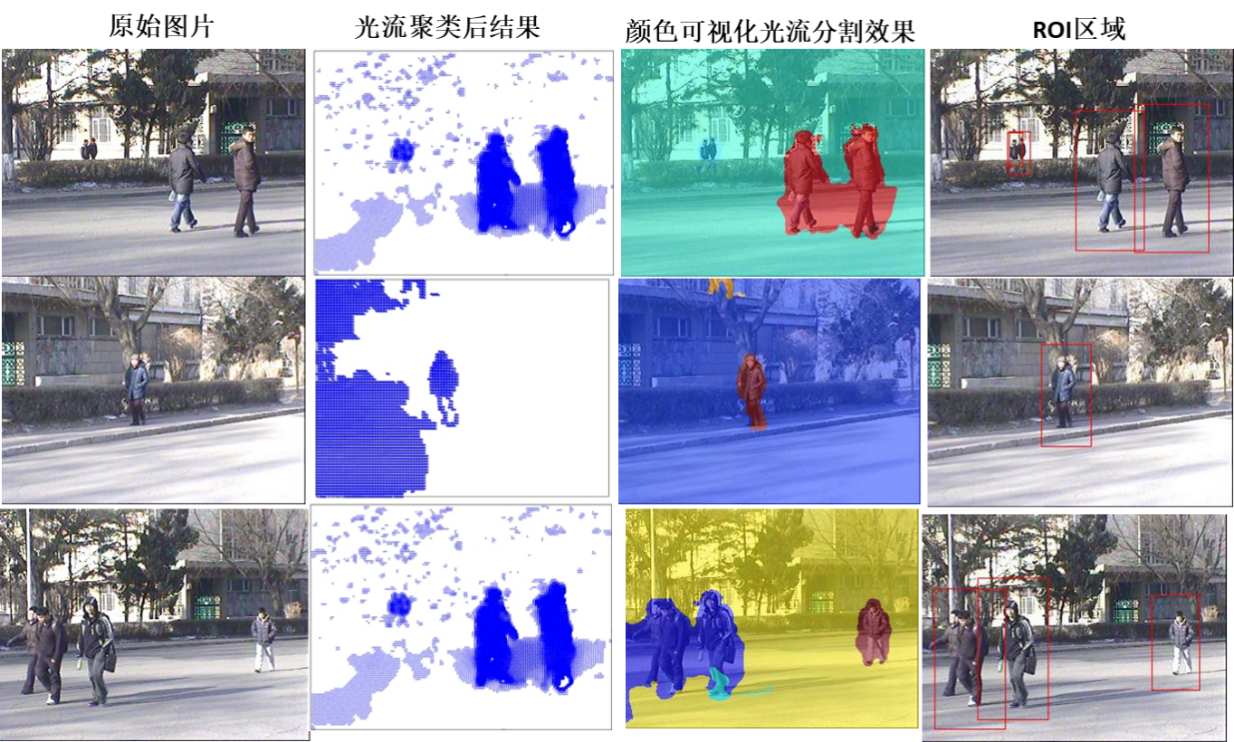

混合交通行人安全保障技术

构建雷达、摄像机、红外照明系统、车辆速度仪等多源融合的车载行人检测平台,构建混合交通环境下的行人感知、决策、预警系统,该系统构建了基于光流的行人区域估计算法、基于相关滤波的行人快速跟踪算法、行人感知与安全预警决策算法,实现车载环境下的行人安全保障技术。

载具运用工具

长客项目简介

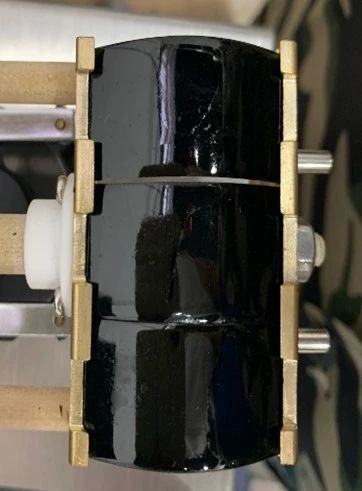

“高速动车组供电系统轴端接地装置可靠性试验方法研究”项目,前期已研发轴端接地稳态试验台,但存在局限。新试验台将模拟接地装置动态电流、空气散热、轴箱振动等工况。项目组与长客合作良好,此前已为其研制多台高铁试验装备,成果显著 。

无人机双目视觉超限检测平台

超限运输威胁人民生命安全,国内现有超限检测站、不停车检测系统及人工检测三种手段,存在成本高、维护难、精度低、耗时长等问题。本项目运用双目视觉三维重建技术与YOLOv5等人工智能算法,通过无人机双目相机进行视频图像目标检测与三维点云重建,实现超限运输的流动检测。

公路交叉口智慧照明系统

针对村镇附近的公路交叉口在夜间缺乏照明的环境下易发生交通事故的问题,通过实车试验对实际公路交叉口照明参数量化,以驾驶人视认性为桥梁,建立照明和车速对驾驶人应激反应能力的影响机理,进而确定交叉口区域和过渡区域的最佳照明-车速匹配方案,提高夜间公路的交通安全性。